AVIATION 1900 À 1939

LES FRÈRE WRIGHT

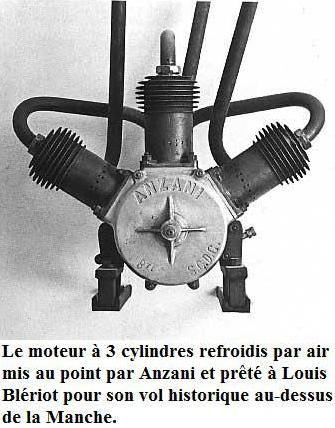

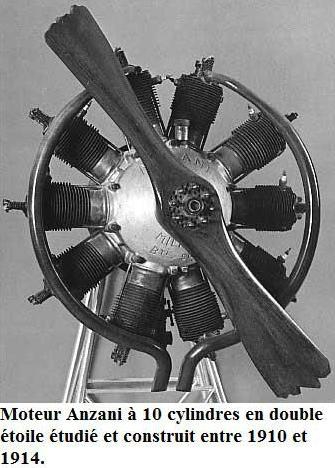

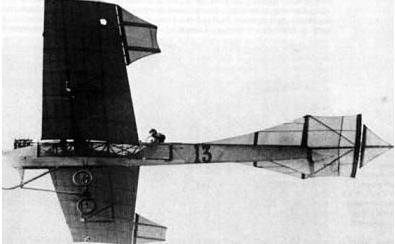

Le Wright Flyer est l'avion avec lequel les frères Wright effectuèrent les premiers vols contrôlés et motorisés de l'histoire de l'aviation, à Kitty Hawk en Caroline du Nord le 17 décembre 1903.

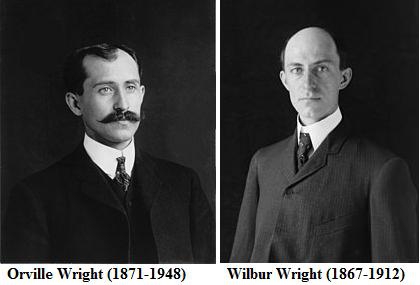

Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.

Après des vols de mise au point sur planeurs, ils ont effectué en 1903 le premier vol motorisé contrôlé d'un avion. Ils se sont distingués de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains par leur approche analytique et expérimentale du problème. Leur contribution essentielle sera d'avoir correctement analysé la mécanique de vol du virage et d'avoir réalisé, en 1902, les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la gouverne de direction et du gauchissement (obtenu par vrillage) des ailes. Maîtrisant le pilotage, ils effectuent en 1903 le premier vol motorisé, et en 1905 les premiers vols pouvant être qualifiés de « stables », de longue durée, avec des virages inclinés et non dérapés. Cependant, leur obsession du secret autour de leurs machines et de leurs capacités à réaliser un vol motorisé contrôlé (qu'ils maintiendront presque totalement jusqu'à l'obtention de brevet d'invention en 1905) entraînera un scepticisme général, en particulier en Europe, quand ils commenceront à communiquer en 1905 tout en exigeant un contrat commercial ferme avant toute démonstration. Ce qui explique le décalage de plusieurs années entre les premiers vols contrôlés de 1905, à l'écart de tous spectateurs dans les dunes de Virginie, et les vols publics de 1908 où leur maîtrise du pilotage sera reconnu. Consacrant leur énergie à protéger leur invention et à des luttes de brevets, ils ne remettent pas en cause la configuration atypique de leur machine (configuration canard, pas d'ailerons, pas de roues, hélices à l'arrière), qui est obsolète en 1910 et ne sera pas poursuivie.

Octave Chanute 1832-1910

Les frères Wright sont originaires de Dayton dans l'Ohio, où ils possèdent un atelier de bicyclettes. En relation avec Octave Chanute, ils réalisent en 1899 un planeur à échelle réduite de type cellulaire (biplan à haubans) et, innovation majeure, muni d'un contrôle du gauchissement de la voilure. Ce planeur est essayé en vol comme un cerf-volant, piloté depuis le sol. Dès le début, et suivant les recommandations de Chanute, les frères Wright ont compris l'importance et la nécessité de l'expérimentation et du contrôle (du pilotage) de la machine.

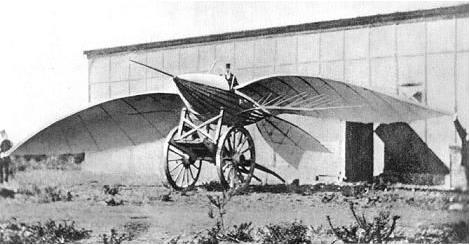

Planeurs, de 1900 et 1902

Wright planeur 1902.

En 1900, ils réalisent un planeur de plus grande dimension (5,30 mètres d'envergure), capable de porter un pilote. Ce planeur, qui comporte maintenant une gouverne de tangage placée à l'avant, est essayé d'abord en cerf-volant, puis piloté pour la première fois le 20 octobre 1900. Ces essais en vol plané amènent des modifications : pour mieux planer, l'envergure est augmentée à 6,70 m. Pour étudier le profil qui convient à la portance des ailes, ils construisent la première soufflerie dans leur atelier dès 1901. D'autres essais en 1901 montrent la nécessité d'augmenter encore l'envergure (9,75 m) et d'installer une gouverne de direction, disposée à l'arrière, pour contrôler la trajectoire. Avec ce planeur modifié, ils arrivent à maîtriser la trajectoire de vol de leur planeur, et effectuent en 1902 environ sept cents vols planés, d'une longueur de 150 à 200 mètres. Bien que cela soit rarement souligné, la pilotabilité de ce planeur représente en fait l'avancée majeure des frères Wright au début de l'aviation.

Flyer

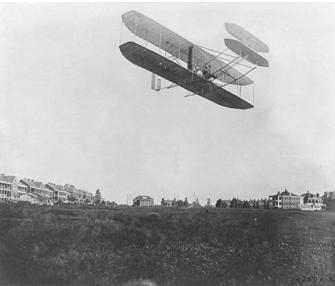

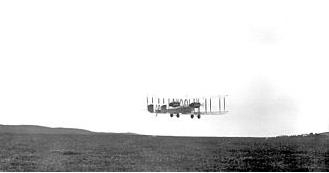

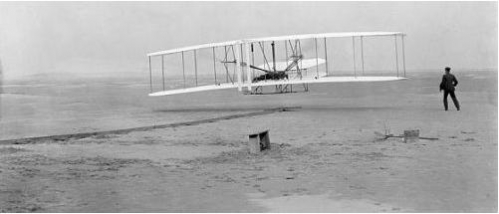

Premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 sur Flyer

Capables de concevoir et de réaliser une machine qui vole et maîtrisant le pilotage, ils s'attaquent alors au problème de la propulsion et construisent dans leur atelier leur propre moteur et les hélices. Leur premier vol motorisé se déroule à Kitty Hawk en Caroline du Nord le 17 décembre 1903, avec l'appareil baptisé Flyer.

Flyer II

Wright Flyer II en Ohio, 1904.

L'année suivante, avec un nouvel appareil au pilotage également difficile, le Flyer II, ils parviennent à effectuer des virages. Orville Wright effectue le 20 septembre 1904 le premier vol en circuit fermé de l'histoire.

Flyer III

Wright Flyer à Fort Myer (Virginie) en 1908.

Les premiers essais ne sont pas satisfaisants, mais après une mise au point de plusieurs mois, le succès arrive : le Flyer III de 1905 vole mieux et effectue un vol record de 39 minutes. Conscients de leur réussite et pour protéger les droits sur leur invention, les frères Wright n'ont convié aucun témoin ni journaliste pour attester la réalité du vol motorisé contrôlé, et ne communiquent ni plans, ni photos. En 1906 et 1907, les frères Wright se consacrent à la gestion de leur affaire, et plus aucun vol n'est réalisé, dans l'attente de l'octroi d'un brevet d'invention. Cette discrétion, volontairement entretenue par les frères Wright, fera que beaucoup pourront de bonne foi douter des possibilités réelles du Flyer ; les Wright devront par la suite procéder à des vols de qualification exigeants lorsqu'ils démarcheront des clients pour vendre leur invention.

Flyer Model A

Prenant des contacts avec l'US Army en 1908, ils vont pouvoir montrer leur savoir-faire avec un modèle plus puissant, et biplace.

Démonstrations aux États-Unis

Thomas Etholen Selfridge 1882-1908

Orville réalise des démonstrations de plus en plus spectaculaires sur le site de Fort Myer (Virginie), emportant un passager à plusieurs reprises. Un incident (rupture d'une hélice) va avoir une conséquence tragique : le 17 septembre 1908 son avion s'écrase, le passager, Thomas Etholen Selfridge, est tué et Orville est gravement blessé.

Démonstrations en France

En même temps, un contrat est conclu avec la Compagnie générale de navigation aérienne de Lazare Weiller, pour un accord de licence sur le Flyer sous réserve de performances et de formation de trois pilotes. Wilbur a transporté un Model A en France et, installé au Mans depuis le 15 juin, le fait voler à partir d'août 1908, notamment aux Hunaudières.

Spectateurs et concurrents

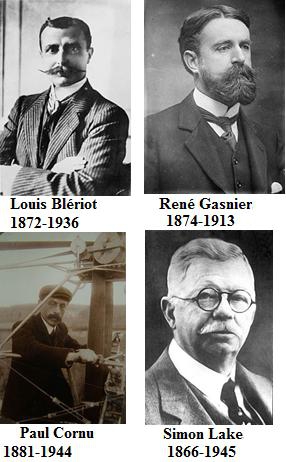

Le Flyer vole le 8 août aux Hunaudières en présence d'une centaine de personnes dont Louis Blériot et René Gasnier, membres de l'Aéro-Club de France, et au Camp d'Auvours, près du Mans où il est hébergé par les frères Amédée et Léon Bollée. Parmi les personnes qui assistent aux vols : Paul Cornu et Ponton d'Amécourt, inventeurs de l'hélicoptère, Simon Lake, inventeur des sous-marins, etc. En octobre, on remarquera dans l'assistance les aviateurs Henri Farman, Léon Delagrange, Robert Esnault-Pelterie, René Gasnier. Les frères Wright ont également effectué un de leurs premiers vols en avion au camp d'Auvours à Champagné (Sarthe).

Passagers

Paul Tissandier 1881-1945

L'aviateur Ernest Zens sera le premier passager français de Wilbur Wright au Camp d'Auvours (15 septembre 1908). Paul Tissandier, présent au Mans pendant trois semaines, sera son compagnon de bord le 28 suivant : C'est vraiment à n'y pas croire, dira-t-il. Les détracteurs des frères Wright changeraient immédiatement d'avis s'ils pouvaient comme moi tout à l'heure, s'envoler dans cet admirable engin. En juillet à Turin, Thérèse Peltier serait la première femme qui ait pris place sur un aéroplane, le biplan Voisin de Léon Delagrange.

École de pilotage

Stèle au nom de la première école au monde de pilotage, devant l'aéroport de Pau-Pyrénées

Deux élèves-pilotes français ont commencé leur formation sur le Flyer dès l'automne 1908 au Camp d'Auvours avec Wilbur Wright : il s'agissait du comte Charles de Lambert et du capitaine Lucas-Girardville du Parc Aérostatique de Chalais-Meudon. La formation progressant lentement à cause de conditions aéro-météorologiques défavorables au Mans à l'automne 1908, Wilbur Wright accepte la proposition du Comité d'aviation de Pau de poursuivre les vols sur la lande du Pont-Long près de Pau, là où les conditions aérologiques hivernales sont généralement favorables comme l'attestent les relevés (effectués par le Dr Meunier depuis plusieurs années) qui lui sont présentés. Le premier janvier, l'aviateur américain commence ses préparatifs de départ, le Flyer sera démonté et expédié à Pau. Rejoint par Orville convalescent suite à son accident de Fort Myer, Wilbur organise la reprise de ses démonstrations en janvier 1909 à Pau. Il reprend ses vols le 3 février 1909 au Pont-Long, où il jette les bases de l'école de pilotage en poursuivant la formation de leurs élèves Charles de Lambert et le capitaine Lucas-Girardville, auxquels s'ajoute Paul Tissandier qui débute. Au début de mars 1909, à Pau-Pont Long, l'aviateur américain achèvera la formation de Paul Tissandier, auquel les frères Wright transmettent la responsabilité de l’École de pilotage Wright. Après le départ définitif des frères Wright (Wilbur quitte la France le 24 mars 1909), l’École Wright continuera son activité jusqu'en 1910 sous la direction de Paul Tissandier. Celui-ci à son tour emmènera son premier élève, l'aéronaute et aviateur René Gasnier, d'Angers, qui obtiendra son brevet de pilote aviateur le 8 mars 1910. Paul Tissandier formera également sur appareil Wright A le capitaine Albert Etévé, le capitaine Largier et le comte E. Malynski.

Charles de Lambert 1865-1944

Records

Le 13 novembre 1908, Wilbur Wright gagne le prix de la hauteur de la Sarthe dépassant facilement les 30 mètres imposés, en atteignant 45 puis 60 mètres d'altitude.

Le 31 décembre 1908, Wilbur Wright vole une dernière fois à Auvours pendant 2 h 20 min 23 s, couvre une distance de 124,7 km et remporte la Coupe Michelin.

La première photo en aéroplane

Elle aurait été prise par M. Bonvillain de la maison Pathé, à Auvours.

La Wright Company

Après d'autres démonstrations en Italie, les frères rentrent aux États-Unis en mai 1909, et fondent la Wright Company. Mais leur conception n'a pas beaucoup évolué ; elle est maintenant dépassée. Les frères Wright devront modifier leurs modèles.

Wilbur Wright meurt de la typhoïde en 1912 ; en 1915, Orville vend la Wright Company, fondée en 1909, à des investisseurs de New York. Elle fusionnera plus tard avec la Glenn L. Martin Company pour former la Wright-Martin. Elle subsiste actuellement dans la Curtiss-Wright Corporation.

Orville Wright fut lauréat de la Médaille Franklin en 1933. Il décède en 1948.

LA PREMIÈRE VICTOIRE AÉRIENNE

Joseph Frantz. Né le: 17 août 1890 à Beaujeu (Rhône). Mort le: 12 septembre 1979

Le sergent pilote Joseph Frantz, photographié en 1914, peu de temps après avoir reçu la Légion d’honneur pour son combat du 5 octobre, à l’issue duquel il avait remporté la première victoire officiellement homologuée. Joseph Frantz ouvrit l’ère du combat aérien le 5 octobre 1914 en abattant un Aviatik allemand.

Né le 17 août 1890 à Beaujeu (Rhône), Joseph Frantz entendit dès sa prime enfance parler des frères Montgolfier, qui avaient possédé un château dans la région. Un tel voisinage, encore enjolivé par l’imagination enfantine, suscita chez lui une passion précoce pour les choses de l’air.

Son père (qui fut le premier fabricant de limonade) ayant fait faillite, Frantz fut accueilli par un parent, qui possédait une confiserie à Romainville. Passionné de mécanique, le jeune garçon était chargé de l’entretien des machines, ce dont il s’acquittait avec zèle. Quant à ses moments de loisir, il les passait sur le terrain d’Issy-les-Moulineaux, offrant volontiers ses services pour tenir les appareils avant le décollage (à l’époque, on n’avait pas encore pensé à caler les roues).

Toujours à l’affût de l’heureux hasard qui lui permettrait d’accéder au monde de l’aéronautique, Frantz, ayant appris que la firme Pischoff et Koechlin recherchait un apprenti, se présenta à Juvisy et fut engagé. Il découvrit ainsi les moteurs d’avion et put même rouler sur des appareils au sol. Efficace et passionné par son travail, il devint bientôt chef mécanicien de la firme.

L’école Pivot, qui utilisait des avions Pischoff et Koechlin, ayant été transférée à Mourmelon, Frantz dut, à cette occasion, traverser une route en roulant avec un avion. Il était si enthousiaste qu’il décolla, et Koechlin, qui le regardait voler, le « bombarda » chef pilote. Le 16 janvier, il obtenait sans difficulté son brevet (n° 63) à Mourmelon. Après avoir été moniteur à Chartres, il fut engagé par la maison Savary, qui lui offrait un salaire mensuel de 300 francs net, plus le prix des exhibitions et un demi-louis par passager, quand il s’en présentait.

Il participa ainsi à de nombreuses manifestations (Périgueux, Gaillac, Ussel), et en particulier au Concours de Reims de 1911, dans lequel Savary l’avait engagé en compagnie de Level, chef pilote de la firme. Celui-ci s’étant tué au cours des épreuves, Frantz dut continuer seul. La course se terminait par un vol Reims-Amiens. Trente-quatre concurrents restaient en ligne pour cette finale, dont six seulement parvinrent au but. Frantz arriva sixième.

Après le décès de Level, il fut tout naturellement promu chef pilote, et, en 1912, lorsqu’il fut appelé sous les drapeaux, son employeur continua à lui verser régulièrement son salaire. Dès avril, avant de partir à l’armée, Frantz avait passé avec succès les épreuves du brevet militaire, qui consistaient à parcourir 300 km en trois étapes de 100 km. Ayant bénéficié d’un temps très favorable, il put franchir sans problème la distance Chartres-Orléans et retour trois jours consécutifs.

Il fit son service militaire dans une caserne modèle et eut la possibilité de se rendre souvent sur le terrain de Savary, ce qui lui donna l’occasion de battre plusieurs records d’altitude et de durée en volant 4 h 27 mn avec deux passagers. En mai 1913, Frantz participa aux manoeuvres du camp de Mailly. Ayant à son actif 8 h 50 mn de vol en reconnaissance, il faisait figure de pilote chevronné en la matière et fut le seul à ramener son avion intact, ce qui lui valut le grade de caporal. Il prit également part, sur Breguet, aux grandes manoeuvres du Sud-Ouest et, à cette occasion, effectua le parcours Étampes-Toulouse avec retour par Bordeaux et Tours.

Joseph Frantz aux commandes d’un biplan Robert Savary, qu’il présentait au Concours militaire de Reims en 1911.

La maison Savary ayant cessé toute activité peu avant la guerre, Frantz devint pilote d’essai chez Voisin (où il testa notamment le fameux triplan de 45 m d’envergure) avant de se voir doté du titre de 9 (spécialiste des avions lourds). Son ami Quenault, mécanicien chez Savary, le suivait dans tous ses déplacements. Les deux hommes étaient liés par une grande amitié et, quand éclata la Première Guerre mondiale, ils devaient écrire ensemble l’une des pages les plus étonnantes de l’histoire de la chasse.

A l’époque, on considérait le combat aérien comme parfaitement illusoire, et ceux qui, prophétiquement, l’envisageaient ne suscitaient que sarcasmes. Raymond Saulnier, par exemple, avait essayé d’approfondir l’idée du tir axial. Il contacta les autorités, mais personne ne prit la peine de lui répondre, cette idée étant jugée tout à fait fantaisiste!

Si beaucoup se passionnaient pour l’aviation, presque tous s’accordaient à ne lui reconnaître qu’un rôle mineur, limité à des opérations de reconnaissance. Les aviateurs eux-mêmes étaient admirés, certes, mais en même temps considérés comme des farfelus, inconscients du danger qu’ils couraient. Tel était l’état d’esprit qui régnait au début de la guerre, lorsque Frantz fut affecté au 2è groupe aéronautique.

Effectuant avec brio toutes les opérations de reconnaissance qui lui étaient confiées, il tenta également d’engager quelques combats. Un capitaine russe du nom de Nesteroff avait détruit un avion allemand dès le 8 septembre 1914, mais le vainqueur avait lui-même trouvé la mort dans ce premier combat. Les Allemands, de leur côté, essayaient également d’abattre des pilotes français.

C’est ainsi que l’un d’entre eux avait tiré trois balles sur l’avion de Levavasseur, lequel s’aperçut à son retour dans les lignes françaises que l’un des projectiles avait traversé son coussin. Dès lors, malgré l’avis contraire de ses supérieurs hiérarchiques, le chef d’escadrille de Frantz décida d’équiper de mitrailleuses les appareils de la V.24.

Lorsque Frantz prit l’air le 5 octobre 1914, il avait déjà tiré en vain sur douze avions. Comme d’habitude, il était accompagné de Quenault, et tous deux commençaient à penser que leurs tentatives étaient inutiles. Ce jour-là, alors qu’ils étaient à 1 800 m d’altitude au-dessus de la vallée de la Vesle, ils aperçurent un Aviatik qui volait au-dessous d’eux, regagnant les lignes allemandes, et décidèrent d’essayer de l’intercepter.

Il s’agissait pour eux d’un véritable travail d’équipe : Frantz devait manoeuvrer habilement pour que son Voisin fût placé dans l’axe de l’Aviatik, et Quenault, sans perdre son sang-froid, devait tirer sur la cible, coup par coup pour ne pas risquer l’enrayage. Surpris par la première balle, le pilote de l’Aviatik essaya de s’échapper en piqué.

Son observateur, bier que gêné par cette manoeuvre, tenta de riposter en si servant d’un simple fusil automatique. Pour ne pa: lâcher sa proie, Frantz pilotait en artiste! Mais, à la quarante-septième cartouche, la mitrailleuse de Quenault s’enraya. Tandis qu’il essayait de réparer Frantz poursuivait l’Aviatik.

Joseph Frantz aux commandes d’un biplan Robert Savary

Après un long combat l’avion allemand ralentit puis s’abattit en flamme: dans les marais s’étendant entre Muizon et Jonchery S’étant posés près de leur victime, les Français découvrirent dans les débris de l’appareil les corps carbonisés du sergent Wilhelm Schlichting et du premier lieutenant Fritz von Zangen.

Frantz en fut profondément affligé et ne put jamais évoquer ce souvenir sans émotion. Mais il avait réussi à prouver que l’on pouvait combattre en l’air! Modeste, il insista toujours sur le rôle capital qu’avait joué son coéquipier ce que, curieusement, les journaux de l’époque ne faisaient pas toujours spontanément.

Déjà titulaire de la médaille militaire, Joseph Frantz obtint la Légion d’honneur avec cette citation : Par décision ministérielle en date du 13 septembre 1914 la médaille militaire a été conférée au sergent Frantz pilote aviateur, pour l’ensemble des services rendus par lui depuis le début de la campagne. En particulier, le sergent Frantz, au mois d’août dernier, avait réussi sous le feu de l’infanterie et de l’artillerie de la garnison de Metz, à lancer deux obus sur les hangars d’aérostation de Frescati. Le 5 octobre dernier, ce même sous-officier, accompagné du mécanicien tireur Quenault, a poursuivi un aéroplane et réussi à abattre un avion allemand en reconnaissance dans les lignes françaises.

Le général commandant en chef lui confère la croix de chevalier de la Légion d’honneur et décerne au mécanicien Quenault la médaille militaire. L’exploit de Frantz eut des conséquences bénéfiques. C’est probablement grâce à lui que Roland Garros obtin l’autorisation de retourner à l’arrière pour tenter de mettre au point le système de tir à travers l’hélice.

Joseph Frantz fut également l’un des premiers à voler sur un avion-canon, avec lequel il abattit un Drachen. Il devint par la suite chef pilote chez Voisin et essaya tous les avions qui sortaient des chaînes pou aller au front.

Après la guerre, Frantz monta à Billancourt une usine de chromage et de nickelage. Un de ses titres de gloire est, de son propre aveu, de n’avoir jamai connu un jour de grève, même en 1936! Mobilisé et 1939, il commanda un groupe de transport basé à Bordeaux.

Après la guerre, il resta toujours attaché au: milieux de l’aéronautique, pilota jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans et devint président de l’association des Vieilles Tiges dont il avait été le fondateur fonction qu’il exerça jusqu’à sa mort, le 12 septembre 1979, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Il avait alors à son actif plus de 8 000 heures de vol.

UN EXPLOIT HORS DU COMMUN

Charles Godefroy Né le : 29 décembre 1888 à La Flèche (Sarthe). Mort le: 11 décembre 1958 à Oisy-sous-Montmorency

Pour protester contre l’absence des ailes françaises au défilé de la victoire, Charles Godefroy passa sous l’Arc de triomphe avec un (Bébé) Nieuport. Le 7 août 1919, bravant l’interdiction officielle, ce pilote inconnu, originaire de la Sarthe, passait sous l’Arc de triomphe de l’Étoile aux commandes de son (Bébé) Nieuport. Passer en vol sous l’Arc de triomphe de l’Étoile est une idée qui hante l’esprit de nombreux aviateurs de la Première Guerre mondiale.

Guynemer essaie, mais y renonce. Il déclare : C’est impossible. Quand on arrive sur l’Arc, on ne voit pas le trou, mais seulement un mur de pierres. Roland Garros, qui fait autorité, étudie lui aussi le projet. Il est formel : Celui qui essaiera de passer là se tuera! La décision prise par les autorités de faire participer à pied l’aviation au défilé de la victoire du 14 juillet 1919 suscite une certaine rancoeur chez les pilotes. Certes, il est prévu que les (as) seront groupés derrière leur porte-drapeau, le prestigieux capitaine Fonck, mais ils s’estiment cependant frustrés par cette mesure de prudence justifiée.

En effet, au cours de cérémonies analogues en province, des accidents se sont produits. Pour laver ce qu’il considère comme un affront, Jean Navarre, as aux douze victoires officielles, décide de passer sous l’Arc au moment même du défilé, en violation des règlements et des consignes.

Sa mort accidentelle le 10 juillet, en exécutant à Villacoublay un exercice de haute école, l’empêche de réaliser son projet. (Depuis, d’aucuns ont prétendu que Navarre, qui avait fait construire sur le terrain une réplique du monument, avait trouvé la mort en s’entraînant à passer sous celle-ci.) L’exploit sera réalisé le 7 août 1919 par un pilote inconnu : Charles Godefroy.

Né le 29 décembre 1888 à La Flèche (Sarthe), celui-ci est mobilisé en 1914 au 132e régiment d’infanterie, où il obtient deux citations en qualité d’agent de liaison. Après un séjour à l’hôpital, il est affecté à l’aviation le ler septembre 1917. Breveté sur Nieuport le 21 novembre à Miramas, Godefroy se fait remarquer par sa virtuosité et devient rapidement moniteur.

Un (Bébé) Nieuport; c’est avec ce type d’appareil que Charles Godefroy passa sous l’Arc de triomphe.

Il est de ceux qui rêvent de passer sous l’Arc de triomphe et s’entraîne aux environs de Miramas, en passant sous un pont du Petit Rhône, au grand désespoir des pêcheurs qui se demandent qui est ce fada! De retour à Paris, Godefroy, titulaire de cinq cents heures de vol, se rend souvent sur la place de l’Étoile en compagnie du célèbre journaliste Jacques Mortane, pour étudier les vents aux abords du monument.

Les baies latérales qui s’ouvrent sur l’avenue de Wagram et l’avenue Kléber provoquent deux courants d’air contraires. Pour les vaincre, il faut amorcer un piqué très allongé afin d’amener l’avion à sa vitesse maximale. Le vol des pigeons sous la voûte l’aide également à étudier sa manoeuvre. Le pilote s’estime prêt, mais l’interdiction toujours en vigueur de passer en vol sous l’Arc l’oblige à agir en fraude! La complicité d’un mécanicien de Villacoublay Lagogué, mis au courant de son projet, va le lui permettre.

Le 7 août 1919, à 6 heures du matin, Godefroy arrive à l’aérodrome, où Lagogué l’attend près d’un hangar. Il a choisi un « (Bébé) Nieuport, à moteur Gnome de 120 ch, et l’a soigneusement mis au point. Si le temps brumeux favorise les deux conspirateurs, en ce sens qu’il leur permet de sortir l’avion sans être vus, la visibilité réduite ne favorise guère le vol.

Qu’importe! Le moteur mis en route, le mécanicien, soucieux de ne pas être reconnu, s’éclipse, pendant que le pilote fait un court point fixe et décolle. Il est 7 h 20. Quelques minutes plus tard, le Nieuport survole la porte Maillot, pousse jusqu’à l’Étoile, qu’il contourne deux fois, puis revient vers la porte Maillot pour se mettre dans l’axe et prendre de la hauteur.

Après un demi-tour, le pilote reprend son point de mire et, remontant l’avenue de la Grande-Armée pleins gaz et en léger piqué, atteint la masse de pierre. Une légère embardée à droite, une autre à gauche, l’ombre, la clarté. Il a réussi! Malgré les remous provoqués par l’air aux abords immédiats du monument, un appareil de 9 m d’envergure est passé sous une voûte de 14,50 m de large! Un tramway arrive, dont les voyageurs ont très peur. En un clin d’oeil, Godefroy évite le véhicule et file vers la place de la Concorde, puis rentre à Villacoublay, où Lagogué l’attend avec anxiété. Le vol a duré une demi-heure.

Rapidement, les deux complices rentrent l’appareil au hangar. Le mécanicien, usant d’un vieux truc de compagnon, saupoudre les plans de sable fin afin de faire disparaître les traces d’huile. Dix minutes plus tard, le sable enlevé, tout est propre, nul ne peut dire que l’avion vient de voler.

A l’Étoile, l’émotion est grande. Des passants se sont sauvés dans tous les sens; des voyageurs du tramway ont sauté à terre. Des journalistes, des photographes et des cinéastes, prévenus par Mortane, se sont aplatis au sol; l’un deux s’est même trouvé mal.

Dans les milieux de l’aviation, les réactions sont mitigées : si pilotes et mécaniciens laissent voir leur enthousiasme, les responsables, même s’ils se réjouissent intérieurement de la prouesse de Godefroy, sont obligés de le blâmer. En effet, il a enfreint et avec quel éclat! Les arrêtés réglementant la circulation aérienne au-dessus des agglomérations urbaines, et les autorités se doivent de dissuader d’éventuels émules.

Ceux-ci, n’ayant pas forcément le coup d’oeil et la sûreté de manoeuvre exceptionnels de leur modèle, mettraient en cause la sécurité publique. De plus, des échecs pourraient provoquer de graves dégâts et nuire ainsi au prestige de l’aviation.

La photographie a immortalisé cet exploit jamais renouvelé

Toute publicité est interdite, et le film saisi, pour éviter tout esprit d’émulation. Le héros de cette aventure reçoit, quant à lui, des blâmes officiels. mais aussi de nombreuses lettres de félicitations. Les Français aiment la crânerie et le panache! La ville de La Flèche l’honore en apposant une plaque sur sa maison natale.

Il faut signaler que, ce 7 août 1919, Godefroy n’avait pas pris les commandes d’un avion depuis six mois. Fidèle à la promesse faite à sa famille, il devait abandonner le pilotage après cet exploit dangereux, mais de portée internationale, et se contenta de gérer un commerce de vins à Aubervilliers. Il mourut à Soisy-sous-Montmorency le 11 décembre 1958.

A la connaissance de l’auteur, aucun autre avion n’est passé sous la voûte de l’Arc de triomphe de l’Étoile, où repose, depuis le 11 novembre 1920, le Soldat inconnu. En revanche, le 24 février 1926, une tentative analogue fut faite à la tour Eiffel.

A la suite d’un pari, le lieutenant Léon Collet, venu d’Orly sur un Breguet 19, traverse la Seine et passe entre les piliers de la Tour. Il réussit, mais touche de l’aile une des antennes de l’émetteur radio. L’appareil, déséquilibré, s’écrase et prend feu. Moins heureux que Godefroy, le pilote meurt carbonisé sous les yeux des spectateurs.

UN PREMIER PAS SUR L’ATLANTIQUE

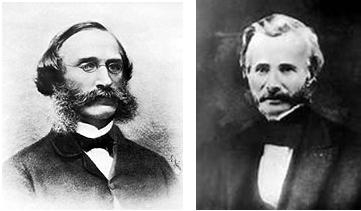

John Alcock 1892-1919, Arthur Whitten Brown 1886-1948

Deux Britanniques, Alcock et Brown, relient en seize heures et vingt-sept minutes le Nouveau Monde à l’Ancien Continent. Le ler avril 1913 (en Angleterre, ce jour n’est pas celui des canulars et autres farces traditionnelles), lord Northcliffe offrit un prix de 10 000 livres sterling à la première personne qui traverserait en avion, et sans escale, l’océan Atlantique. Une proposition de cette importance, moins de dix ans après le vol historique des frères Wright, ne pouvait être le fait que d’un visionnaire doué d’un extraordinaire sens prophétique. Mais, malgré les énormes problèmes posés par un vol de cette sorte, plusieurs pilotes ainsi que certains constructeurs entrèrent en lice et relevèrent le défi.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale contraignit lord Northcliffe à retirer son offre pour la durée des hostilités; mais dès le mois de juillet 1918, la victoire des Alliés étant en vue, le roi de la presse britannique réitéra sa proposition. Quatre jours exactement après la signature de l’Armistice, la presse annonça que la course à l’Atlantique. Était de nouveau ouverte, dans le but de stimuler la production de moteurs plus puissants et d’appareils mieux conçus.

Le challenge comportait toutefois certaines conditions durée maximale de soixante-douze heures pour la traversée; tolérance d’un seul amerrissage en cours de route et veto formel à la participation d’avions ou d’équipages de nationalités (ennemies). Cette compétition était en outre réservée aux pilotes civils et, juge impartial et suprême, le Royal Aero Club était invité à superviser toutes les demandes d’engagement. Aucune restriction ne frappait le choix de l’itinéraire, est-ouest ou ouest-est, à condition que le vol fût direct.

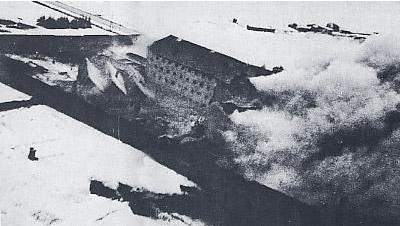

Une fin peu flatteuse pour un vol historique: le Vimy d’Alcock et Brown termine sa carrière dans le marais de Derrygimia en Irlande.

En conséquence, plusieurs constructeurs américains et européens se mirent immédiatement à l’œuvre dans le but de construire un appareil spécifiquement conçu pour accomplir cette traversée.

Mais la société Vickers Aviation possédait déjà un avion susceptible de réaliser cette performance : le Vickers (Vimy), un bombardier bimoteur conçu en 1917 comme appareil à long rayon d’action capable de bombarder le territoire allemand. Le prototype vola pour la première fois en novembre 1917, et la production démarra dans le courant de l’année suivante.

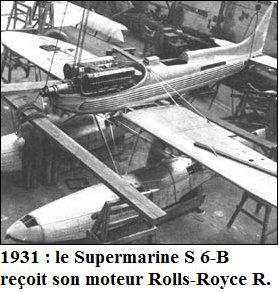

En l’occurrence, un seul Vimy arriva en France au mois d’octobre 1918, trop tard pour participer au combat. Un exemplaire de cet avion, propulsé par deux Rolls-Royce Eagle VIII développant 360 ch chacun, fut débarrassé de son équipement militaire en vue de tenter la traversée de l’Atlantique. La capacité en carburant fut notamment portée à 3 9001, ce qui donna au Vimy une autonomie d’environ 4 000 km. L’équipage théorique de trois personnes fut réduit à deux, et le cockpit fut réaménagé de manière à placer les deux sièges côte à côte.

Des volontaires

14 juin : départ de Terre-Neuve

Le 11 mars 1919, un pilote de la RAF démobilisé de la veille pénétrait dans les bureaux de la maison Vickers, à Brooklands. Le Captain John Alcock (DSC) ne tarda pas à convaincre les dirigeants de Vickers qu’il était l’homme de la situation. Né à Manchester en 1892, Alcock avait reçu une formation d’ingénieur, avant de passer, le 26 novembre 1912, son brevet de pilote d’avion (n° 368 anglais).

Au cours des deux années qui suivirent, il devait faire preuve de qualités de courage équivalentes à son aptitude au pilotage. Lorsque la guerre éclata, il se porta volontaire dans le Royal Naval Air Service, où il fut mobilisé comme instructeur pendant près de trois ans. On finit par lui accorder ce qu’il demandait depuis longtemps : en 1917, il fut envoyé sur le front d’Orient. Le 30 septembre de cette même année, il fut descendu, en mer, aux commandes d’un bombardier Handley (Page) et retenu prisonnier par les Turcs jusqu’à la fin des hostilités.

Près de trois semaines après la demande d’Alcock auprès de Vickers, l’homme qui devait être son compagnon devant l’histoire, alla frapper à la même porte pour demander à voler sur le Vimy. Arthur Whitten Brown, né à Glasgow en 1886, avait travaillé chez Westinghouse avant de rejoindre le Manchester Regiment à la déclaration de guerre.

En 1915, il passa dans le Royal Flying Corps (ancêtre de la RAF) comme observateur, poste où, le 10 novembre de la même année, il fut descendu avec son avion dans les lignes allemandes. Il resta prisonnier jusqu’au milieu de l’année 1918, profitant de sa captivité pour étudier la navigation et d’autres spécialités aéronautiques. A son retour, il entra dans l’industrie des moteurs d’avions.

Préparatifs hâtifs

Le temps commençait à presser, car de nombreux concurrents étaient alors plus avancés dans la mise au point des derniers détails. Afin de réduire le plus possible la durée du vol au-dessus de l’eau, il fut décidé de partir d’un point situé à Terre-Neuve, ce qui permettait, en outre, de bénéficier des vents d’ouest dominants. Il était alors vital de faire très vite.

Le 18 avril 1919, Alcock effectua un bref vol d’essai de l’appareil choisi, et, satisfait de ses performances, il prit la tête de l’équipe de treize personnes désignées pour partir à Terre-Neuve. L’élément précurseur, comprenant Alcock et Brown, partit pour le Nouveau Monde le 4 mai, tandis que le Vimy, en caisse, suivait dans un cargo. Arrivés à Terre-Neuve le 13 mai le Vimy arriva le 26.

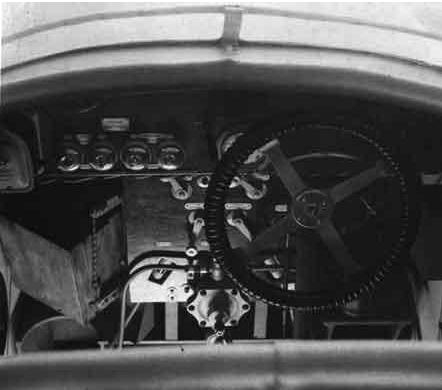

Le cockpit du Vimy tel qu’on peut le voir aujourd’hui

Alcock et Brown eurent quelques difficultés à trouver un site, jusqu’au moment où un autre candidat à la traversée, malheureux celui là, leur offrit généreusement le terrain de Quidi Vidi pour remonter le Vimy.

Les travaux commencèrent immédiatement, malgré l’obligation de travailler sous une simple bâche, qui protégeait mal des dernières rigueurs de l’hiver. Le problème de la piste d’envol ne fut résolu que lorsqu’un fermier, M. Lester, mit ses champs à la disposition de l’équipe Vickers, et, le 9 juin, Alcock put effectuer, un bref vol d’essai aux commandes du Vimy remonté Trois jours après, il fit un deuxième et dernier essai avant d’affronter l’Atlantique. Enfin, le samedi 14 juin 1919, à 13 h 24 exactement Alcock mit les contacts, fit chauffer ses moteurs et dirigea son biplan jaune pâle surchargé vers l’extrémité du champ de Lester.

LA TRAVERSÉÉ ATLANTIQUE NORD EN OUEST

Costes et Bellonte

Franchissent les premiers l’Atlantique d’est en ouest et relient Paris à New York en 37 heures de vol sans escale. Né à Caussade (Tarn-et-Garonne) le 4 novembre 1893, Dieudonné Costes avait vingt et un ans quand éclata la Première Guerre mondiale. Pour des raisons purement administratives, il ne put combattre dans l’aviation qu’au bout de dix mois, et encore ses compétences l’obligèrent-elles à rester à Chartres comme moniteur! A force d’insistance, il fut enfin affecté en escadrille. Il rejoignit donc la M F.55 et se porta volontaire pour le front de Salonique.

Costes Dieudonné Né en : 4 novembre 1892 à Caussade (Tarn-et-Garonne). Mort le: 18 mai 1973 à Paris.

Maurice Bellonte Né en : 25 octobre 1896 à: Méru. Mort le : 14 janvier 1984 à: Paris.

Son arrivée à la MF.85 fut marquée par un accident : victime d’une panne de moteur, il s’écrasa au-dessus d’un lac avec à son bord un camarade de l’infanterie, ce qui lui valut un mois d’interdiction de vol. Au terme de cette période d’inactivité, Costes mit les bouchées doubles. A partir du 29 avril, il remporta neuf victoires et montra toujours un courage exemplaire. Il finit la guerre comme sous-lieutenant et décoré de la croix de guerre avec huit palmes et une étoile. Durant le conflit, il avait totalisé 994 heures de vol en Orient, réalisé vingt-sept bombardements de nuit et livré cinquante-six combats.

Ayant quitté l’armée, il resta attaché à l’aviation comme pilote sur les lignes Latécoère et à la compagnie Air Union, assurant un service au départ de Toulouse-Francazal, puis sur la ligne Paris-Londres. Il entra ensuite chez Breguet comme pilote en second de Robert Thiery. C’est avec ce dernier que, le 13 septembre 1925, Costes tenta de battre le record du monde de distance en ligne droite, détenu jusque-là par Lemaître et Arrachart. Mais cette tentative s’acheva tragiquement.

Au matin du 1er septembre 1930, les aviateurs français Maurice Bellonte et Dieudonné Costes (à gauche) prennent le départ du Bourget pour la traversée de l’Atlantique sur leur avion Point d’interrogation.

Leur avion tomba, en Forêt-Noire, dans le lit d’un torrent. Costes s’en sortit avec des contusions, mais, la jambe coincée et suffoquant sous l’effet des vapeurs d’essence, il s’évanouit. Quand il revint à lui, il se porta au secours de Thiery, tombé à l’eau, et le maintint émergé en attendant les secours.

Mais ceux-ci arrivèrent tard : Thiery était déjà mort. Costes fut profondément choqué par cet accident, qui lui valut en outre d’être condamné à la prison et à une forte amende pour être tombé en territoire allemand, que les pilotes français n’étaient pas autorisés à survoler. C’est à bord du Nungesser et Coli, qui avait déjà permis au capitaine Girier et au lieutenant Dordilly de réaliser le fameux raid Paris-Omsk et retour, que Costes réussit ses premiers exploits.

Du 21 au 27 septembre 1926, avec le lieutenant de Vitrolles, il fit une première tentative de record en ligne droite, sur Paris-Assouan, soit 4 100 km. Il se l’adjugea les 28 et 29 octobre 1926, en compagnie de Rignot, en parcourant en trente-deux heures, sans escale, les 5 396 km qui séparent Djask de Paris. Ce record leur ayant été ravi par Lindbergh, Costes et Rignot reprirent l’air le 4 juin 1927 avec l’intention de reconquérir leur titre, mais, gênés par une météo épouvantable brume et pluie incessante, ils ne purent réaliser que la moitié de leur voyage, et encore!

Ce fut ensuite, en compagnie de Le Brix, l’aventure du tour du monde, durant lequel ils franchirent les premiers l’Atlantique Sud. Après un périple de 120 000 km, il leur fallut par surcroît effectuer un tour d’Europe, pour rendre visite aux pays qui les avaient invités. Le Nungesser et Coli ne résista pas à ces 6 000 km supplémentaires et rendit l’âme. C’est alors que devait sonner l’heure des records qui allaient associer dans l’histoire de l’aviation les noms de Costes et de Bellonte.

Né à Méru au mois d’octobre 1896, Maurice Bellonte servit, durant la Première Guerre mondiale, au 1er groupe d’aviation basé à Dijon, combattant sur le front français dans l’escadrille Br.213, et au Maroc dans la Br.2. Les hostilités terminées, il travailla à la Société franco-colombienne puis à Air Union, où, en septembre 1923, il fit la connaissance de Costes. Assurant tous deux la liaison Paris-Londres Costes en tant que pilote, Bellonte comme mécanicien et radiotélégraphiste, les deux hommes devinrent très vite une paire d’amis. Bellonte ayant passé ses brevets de mécanicien et de pilote de transport public, c’est sur lui que se porta le choix de Costes, au moment de tenter de nouvelles aventures.

C’est ensemble que, du 27 au 29 septembre 1929, ils battirent le record du monde de distance lors du raid Paris-Tsitsihar (Mandchourie), soit 7 905 km, record détenu jusque-là par les Italiens Ferrarin et Del Prete (7 188 km). Après avoir réuni non sans mal une documentation solide (les cartes de la Mandchourie qu’ils trouvèrent dataient de 1847!), ils embarquèrent tout leur matériel (y compris de quoi construire un radeau, sans oublier du matériel de pêche et des carabines pour survivre en cas d’accident) à bord du Point d’interrogation.

Le Breguet 19 GR n° 3 Point d’interrogation le 27 septembre 1929, quelques minutes avant l’envol pour Tsitsihar (Mandchourie). Une grande répétition et un record du monde avant Paris-New York.

Le 27 septembre à 7 h 20, ils décollaient du Bourget. Jusqu’à Dvinsk (Lettonie), qu’ils survolèrent vers 16 h 30, ils ne rencontrèrent pas de gros problèmes, et Bellonte put relayer Costes aux commandes de l’appareil. Ils avaient alors atteint la vitesse moyenne de 200 km/h.

Il faisait nuit noire lorsque, vers 21 heures, ils furent pris dans une tempête de neige. Effectuant pour la première fois un vol sans visibilité, ils s’orientèrent à l’aide d’un gyrorector. Au petit jour, ils atteignaient l’Oural, et, au crépuscule, ils survolaient la région du lac Baïkal, où ils rencontrèrent de fortes perturbations. L’avion souffrit terriblement des conditions atmosphériques.

Le moteur semblait vouloir rendre l’âme sous l’effet du givre, et la rupture d’un hauban ajouta encore à leur inquiétude. Ayant bouclé les ceintures de leurs parachutes, Costes et Bellonte, gardant leur sang-froid, entreprirent de redescendre à 1 400 m. Au jour, le moteur de l’avion se remit à tourner normalement, et, le 29 septembre à 10 h 39 GMT, ils atterrirent enfin, épuisés mais heureux. En butte à la méfiance de la population locale, ils ne purent repartir que le 11 octobre, pour rallier Kharbine. Sur le trajet de retour vers Paris, ils battirent encore le record du monde de vitesse en liaison postale. De leur grand périple eurasien, ils avaient tiré bon nombre d’enseignements pour l’avenir. Les deux aviateurs envisagèrent de rééditer l’exploit de Lindbergh en sens inverse. Bellonte y mit une condition : il voulut que le vol soit au préalable entièrement simulé tant en vol qu’au banc. Ils le préparèrent donc avec un soin tout particulier, et durent leur réussite à leur méticulosité aussi bien qu’à leur courage.

C’est à bord du célèbre Point d’interrogation que Costes et Bellonte ouvrirent l’ère des traversées transatlantiques. Cet appareil un Breguet 19 Grand Raid qui avait fait l’objet de minutieuses améliorations présentait une envergure de 18,30 m pour une longueur de 10,71 m et une hauteur de 4,08 m. Avec un poids total de 6 375 kg, il était capable d’atteindre 243,500 km/h à 2 000 m. Son autonomie était de 9 000 km.

L’entreprise de Costes et Bellonte bénéficia de facteurs favorables : ils disposaient des ondes courtes, utilisées à bord des avions depuis 1927; en outre l’Office national de météorologie (ONM) put leur fournir des renseignements précis sur les conditions atmosphériques régnant au-dessus de l’Atlantique.

Les essais en vol prirent fin le 23 juillet et, dans l’attente du grand départ, Bellonte se rendit tous les jours à l’ONM. Le 2 septembre 1930 à 9 h 54, le Point d’interrogation décollait du Bourget. Entre 13 heures et 14 heures, Costes et Bellonte survolaient l’Irlande. Utilisant les astres pour faire le point, ils purent se passer des renseignements que leur transmettaient les navires qu’ils survolaient. Tout au long du voyage, ils communiquèrent par l’intermédiaire de petits billets griffonnés.

Retour des États-Unis, Costes et Bellonte repartent en novembre sur le Point d’interrogation, orné de leurs exploits, pour un Tour de l’Amitié dans les grandes villes françaises.

À 23 h 18, l’exploit était réussi : les deux Français se posaient à Curtiss Field, où les Américains leur firent un véritable triomphe. Parmi eux se trouvait Lindbergh. Après- une tournée des grandes villes d’Amérique du Nord, où on leur réserva partout un accueil délirant, Costes et Bellonte regagnèrent la France (24 octobre), où ils durent encore sacrifier à de nombreuses manifestations officielles.

Ils furent reçus par le ministre de l’Air, les responsables de l’Aéro-Club de France, et le président de la République, Gaston Doumergue, tint à leur remettre lui-même les insignes de leur nouveau grade dans la Légion d’honneur. A leur tour, les usines Breguet firent aux deux héros un accueil des plus chaleureux.

Toutes ces réceptions officielles n’étaient d’ailleurs que le reflet d’un enthousiasme qu’ils avaient déjà ressenti lorsqu’ils s’étaient posés à New York. Ce jour-là, la radiotéléphonie naissante avait permis d’annoncer leur exploit aux Parisiens massés, pour l’occasion, sur la place de la Concorde.

Des deux côtés de l’Océan, ce fut la même explosion de joie. Les Ailes et toutes les autres revues célébrèrent l’événement. Mais les spécialistes étaient bien conscients du fait qu’il faudrait encore attendre longtemps avant que la traversée de l’Atlantique se fasse couramment : l’entreprise de Costes et Bellonte relevait encore du domaine de l’exploit.

Devenus célèbres, ils poursuivirent chacun de leur côté des carrières extrêmement brillantes. Ingénieur chez Hispano-Suiza, Bellonte fut chargé de la mise au point des nouveaux moteurs et assura cette responsabilité pendant cinq ans, de 1935 à 1939. Il travailla à l’Inspection générale de l’aviation civile de 1950 à 1961, en qualité de président de la Commission de sécurité aérienne, puis assura pendant deux ans la charge d’ingénieur général de la navigation aérienne.

Le 25 octobre 1930, Paris enthousiaste accueille les héros de l’Atlantique, décorés le matin de la Légion d’honneur par Gaston Doumergue.

De 1962 à 1972, il fut ingénieur conseil à la Société de fabrication d’instruments de mesure (SFIM). Ayant à son actif plus de sept mille heures de vol, Bellonte reste encore attaché au monde de l’aéronautique en étant notamment membre actif de nombreux clubs ou associations, par exemple Les Vieilles Tiges. En 1976, il a publié Le Premier Raid Paris-New York, ouvrage dans lequel il fait le récit de son épopée au-dessus de l’Océan.

Costes, de son côté, s’occupa de diverses affaires. Il assura entre autres, à partir de 1936, la présidence de la Société du téléphérique du Sancy. Il s’éteignit à Paris au mois de mai 1973.

CHARLES LINDBERGH

L’Ulysse du Minisota

Premier aviateur à franchir l’Atlantique Nord sans escale, Charles Lindbergh fut aussi un voyageur infatigable aux activités multiples. Né le 4 février 1902 dans la ville de Detroit, Charles Augustus Lindbergh vécut ensuite à Lindholm jusqu’à l’âge de quatre ans. A cette époque, leur maison ayant brûlé, les Lindbergh allèrent vivre en appartement à Minneapolis, puis à Little Rock. Charles Lindbergh avait cinq ans quand son père fut élu au Congrès des États-Unis.

Charles Lindbergh devant son avion le Spirit of St-Louis

Charles Lindbergh enfant, avec son père

Fils d’immigrants suédois, Lindbergh a grandi dans le Minnesota. Son père, Charles August Lindbergh, était avocat et membre du Congrès des États-Unis, opposé à l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 ; sa mère enseignait la chimie. Passionné d’aviation, il abandonne en 1922 ses études de construction mécanique, passe le brevet de pilote et achète son premier avion, un Curtiss JN-4 (Jenny), qu’il répare pour proposer des baptêmes de l’air. Franc-maçon, il est initié à Saint-Louis (Missouri) à la Loge Keystone (No. 243).

Le futur vainqueur de l’Atlantique Nord ne fut pas un élève émérite. S’il montrait de réelles dispositions pour tout ce qui touchait au bricolage et à la mécanique, ses résultats dans les disciplines traditionnelles laissaient, eux, à désirer. 11 eut son premier contact avec l’aviation à Fort Myer (Virginie), où sa mère l’emmena assister à un meeting. Ses parents le destinaient à une carrière d’avocat, mais, touché par le virus du plus lourd que l’air, Lindbergh quitta l’université du Wisconsin, à la fin du mois de mars 1922, pour s’inscrire comme élève à la Nebraska Aircraft Corporation.

Charles Augustus Lindbergh photographié devant le Ryan NYP baptisé Spirit of Saint Louis avec lequel il accomplit la première traversée de l’Atlantique Nord en solitaire le 21 mai 1927.

Le long chemin vers la célébrité

Lindbergh reçut le baptême de l’air, le 9 avril 1922. Dès lors, il n’eut plus qu’une pensée en tête : s’acheter un avion. Mais même les appareils provenant des surplus de la Grande Guerre lui étaient inaccessibles. Pour acquérir les sommes nécessaires à un tel achat, il accepta donc d’effectuer, en compagnie d’un pilote nommé Bahl, de dangereuses acrobaties aériennes.

Monté sur l’aile inférieure d’un biplan, il effectua de nombreux sauts en parachute au cours desquels il risqua souvent sa vie. Après avoir fait quelques économies, il put, en avril 1923, acheter un vieux biplan d’entraînement Curtiss JN-4D (Jenny) datant de la guerre de 1914-1918. Avec cet appareil, il se lança alors dans des vols d’exhibition qui lui permirent de gagner un peu d’argent.

Sur les conseils de quelques amis, Lindbergh, qui désirait voler sur des avions plus sûrs et plus modernes, signa son engagement dans l’Air Service de l’armée américaine. En janvier 1924, il passait avec succès son examen d’entrée à Chanute Field et, deux mois plus tard, entrait dans la vie militaire. L’entraînement fut extrêmement dur et la sélection impitoyable puisque des 204 élèves de sa promotion seuls 37 furent brevetés. Le passage de Lindbergh dans l’Air Service fut d’ailleurs marqué par un accident grave : au cours d’un vol de routine sur un SE-5, il percuta l’avion d’un de ses équipiers. Les deux pilotes purent cependant se tirer sans mal de ce mauvais pas en sautant en parachute.

En mars 1925, Lindbergh fut nommé sous-lieutenant puis versé dans la réserve. II rédigea une demande de service actif dans l’aviation militaire, qui ne fut pas prise en considération. Sans travail, il partit pour Saint Louis, où on le mit en relation avec les frères Robertson, deux hommes d’affaires qui attendaient leur premier contrat pour mettre sur pied une compagnie aéropostale.

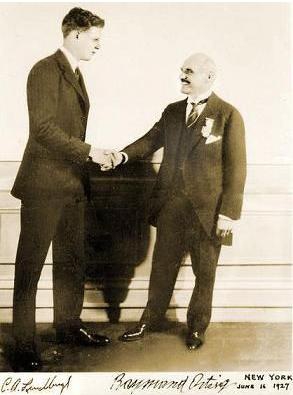

Charles Lindbergh reçoit le prix Orteig des mains de Remond Orteig le 16 juin 1927

En attendant, il dut accepter un emploi de pilote d’acrobatie au sein de l’Airways and Flying Circus, établi à Denver. Au mois de mai 1925, il y fut victime d’une panne qui l’obligea, encore une fois, à utiliser son parachute. A la fin de l’année, il apprit, à son grand soulagement, que la place promise par les frères Robertson allait lui être attribuée.

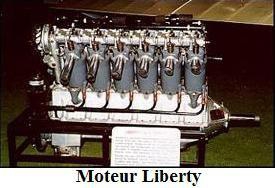

Sur des biplans De Havilland DH-4 équipés de moteurs Liberty, Lindbergh organisa donc une ligne aéropostale entre Saint Louis et Chicago, tout en assurant par ailleurs l’entraînement des pilotes de réserve de la garde nationale du Missouri, comme l’y obligeaient ses fonctions de sous-lieutenant. Quand il convoya luimême les premières lettres, le 15 avril 1926, il comptait près de 2 000 heures de vol.

Lindbergh et son épouse, Anne, peu de temps après leur mariage en mai 1929. Ensemble, ils effectuèrent plusieurs voyages aux Indes et en Chine.

C’est en septembre 1926, lors d’un vol solitaire, qu’il eut l’idée d’un raid au-dessus de l’Atlantique. Les 25 000 dollars offerts par Raymond Orteig, propriétaire d’un hôtel en renom de New York, au premier aviateur qui accomplirait un tel exploit, représentaient une véritable fortune, que le jeune pilote de l’aéropostale eût aimée s’approprier. Les seuls appareils qui, à l’époque, paraissaient capables de parcourir les 5 700 km qui séparent New York de Paris, les Fokker multimoteurs en particulier, coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Curieusement, Lindbergh porta d’abord son choix sur un monomoteur terrestre mis au point par Giuseppe Bellanca et équipé d’un propulseur Wright Whirlwind de 220 ch. Acquis par la Wright Aeronautical Corporation, l’avion était vendu 10 000 dollars, soit cinq fois ce que possédait Lindbergh. Pour trouver les fonds nécessaires à la réalisation de son périple, (Slim), comme le surnommaient ses amis, prit contact avec plusieurs hommes d’affaires de Saint Louis; ces entretiens furent, dans l’ensemble, décevants. II rencontra ensuite un représentant de Fokker, qui lui signifia que la firme néerlandaise n’accepterait jamais de voir un de ses trimoteurs engagé au-dessus de l’Atlantique.

Une autre entrevue avec le constructeur Bellanca et des responsables de la Wright Aeronautical n’aboutit à rien. Cependant, du côté de Saint Louis, l’obstination de Lindbergh commençait à porter ses fruits, et plusieurs personnalités consentirent enfin à commanditer son entreprise. En outre, une petite firme installée sur la côte ouest des États-Unis avait répondu favorablement à un télégramme dans lequel il faisait part de son intention d’acheter un avion capable de couvrir une très longue distance. II s’agissait de la Ryan Airlines, et cela se passait au début du mois de février 1927.

Lindbergh reçoit la médaille Hubbard de la Société Géographique par le président des États-Unis Calvin Coolidge en 1929

La société californienne acceptait en effet de lui construire pour 6 000 dollars, moteur compris, un dérivé du Ryan M-1, désigné NYP (pour New YorkParis). Lindbergh s’apprêtait à partir pour San Diego quand il reçut un message urgent de Bellanca lui signalant qu’il acceptait de lui vendre son avion, mais par l’intermédiaire de la Columbia Aircraft, dirigée par Charles Levine. II ajourna donc son voyage en Californie et partit pour New York, où il rencontra Bellanca et Levine.

Les deux hommes lui assurèrent qu’il pourrait acquérir leur Wright-Bellanca pour la somme de 15 000 dollars. Lindbergh revint à Saint Louis demander l’avis de ses commanditaires. Ceux-ci lui donnèrent leur accord et lui remirent un chèque correspondant au prix réclamé par Levine. Les neuf hommes qui avaient financé le jeune aviateur adoptèrent ensuite à l’unanimité le nom de (Spirit of Saint Louis) pour leur association.

Lindbergh entouré des pilotes de la RAF qui l’escortèrent au-dessus de la Manche à son retour de Paris, en juin 1927.

Le (Spirit of Saint Louis)

Quand il rencontra de nouveau Levine, Lindbergh eut une très mauvaise surprise. Le directeur de la Columbia Aircraft lui fit, en effet, savoir que s’il acceptait de voir figurer le nom de Spirit of Saint Louis sur le fuselage de son monomoteur, il se réservait le droit de choisir l’équipage. Cette attitude suffit à convaincre l’aviateur d’interrompre ses relations avec la Columbia Aircraft. Dès lors, son seul espoir résidait dans la Ryan Airlines. II débarqua donc à San Diego le 23 février 1927, passa commande de l’avion et, cinq jours plus tard, s’inscrivit pour le prix Orteig.

Lindbergh prépara minutieusement son raid. Pour pouvoir emporter plus de carburant, il décida de se passer de navigateur et de voyager seul. Le Ryan M-1 fut équipé d’un moteur Wright Whirlwind J-5C, ce qui obligea les techniciens à supprimer toute visibilité vers l’avant et à pratiquer une ouverture de chaque côté du fuselage. La réalisation de l’appareil – immatriculé NX-21 1 – fut très rapide, Lindbergh craignant d’être devancé par l’un des nombreux aviateurs engagés dans la course pour l’Atlantique Nord.

Le départ du Bourget, le 8 mai, de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau blanc lui assena un coup très rude. Deux jours plus tard, le jeune Américain prenait l’air pour la première étape de son voyage : un vol transcontinental de San Diego à New York avec une escale à Saint Louis. Le 12 mai, il se posait à Curtiss Field (New York), pulvérisant au passage le record de la traversée des États-Unis en avion.

Huit jours plus tard, Lindbergh s’engageait audessus de l’Atlantique Nord. Le 20 mai 1927, à 7 h 52, le Ryan NYP Spirit of Saint Louis quittait la piste de Roosevelt Field, réservée au Fokker de Richard Byrd, inscrit lui aussi au prix Orteig. Après avoir survolé les 400 km d’océan Atlantique séparant New York de la Nouvelle-Écosse, il fila, à travers un véritable déluge, vers Terre-Neuve, qu’il atteignit au bout de douze heures de vol. En bas, l’océan était recouvert de glace et d’icebergs monstrueux.

Au bout de quatorze heures de vol, Lindbergh dut réduire son altitude pour se soustraire aux effets du givrage. La suite fut une lutte sans répit contre le sommeil. Maintes fois, il dormit les yeux grands ouverts. A un moment, il dut même se frapper violemment le visage pour demeurer éveillé.

Lindbergh prenant la parole à un meeting de l’America First

La nuit ne fit qu’accentuer les souffrances de l’aviateur. Le soulagement qu’il ressentit quand le jour se leva, au bout de la vingtième heure de vol, fut de courte durée car, pendant deux heures, il dut voler dans les nuages. Enfin, à la vingt-septième heure, Lindbergh vit des mouettes annonçant à coup sûr la proximité d’une côte ou d’une route maritime fréquentée.

Il survola quelques chalutiers et, une heure plus tard, la côte irlandaise apparut sur l’horizon. Le Spirit of Saint Louis ne fit qu’effleurer l’extrémité sud de l’île. Après un léger incident, dû à un défaut d’alimentation du moteur, l’avion se présenta vers 17 h 30, heure locale, au-dessus de l’Angleterre. Après deux heures de vol, Lindbergh, à présent vainqueur de l’Atlantique Nord, repéra les lumières de Paris. 11 mit alors le cap vers le nord-est où il savait que se trouvait l’aérodrome du Bourget. A 22 h 22, heure de Paris, le Spirit of Saint Louis roula sur la terre de France.

Du fait de la disparition de Nungesser et Coli, l’Américain s’attendait à un accueil plutôt mitigé; en fait, une foule immense et presque en délire se rua vers le Ryan, dont l’hélice, tournant encore, risquait à tout moment de blesser quelqu’un. Lorsqu’il sortit de l’avion, Lindbergh fut porté en triomphe.

Un amateur plus hardi que les autres lui déroba son carnet de vol, que l’on n’a jamais retrouvé. L’aviateur fut soustrait à l’admiration du public par quelques militaires du 34e régiment d’aviation, et le Ryan fut entreposé dans un hangar, où il se trouva provisoirement à l’abri. Le jeune Américain avait tenu son pari; il avait parcouru les 5 816 km de son périple en 33 h 30 mn, soit à la moyenne de 173 km/h (il lui restait assez de carburant pour parcourir encore plus de 1 500 km).

Au terme de sa traversée historique, le Ryan est enfermé dans un hangar au Bourget, afin de le soustraire à la convoitise des amateurs de souvenirs.

La rançon de la gloire

Une tournée triomphale dans quelques pays d’Europe occidentale commença alors pour le nouveau héros. Reçu par les maréchaux Joffre et Foch, il déjeuna avec Blériot et, le 28 mai, pilota le Spirit of Saint Louis jusqu’à Bruxelles, où l’accueillit le roi Albert.

Le lendemain, le Ryan se posait sur un terrain situé près de Londres. Démonté, il fut ensuite entreposé sur le croiseur Memphis, de l’US Navy, qui devait ramener Lindbergh, nommé colonel de la garde nationale, aux États-Unis.

A New York, le président Coolidge lui remit la Distinguished Flying Cross, première médaille de ce genre jamais attribuée dans le pays. Puis, le jeune aviateur entreprit, au profit de la fondation Guggenheim, une tournée qui le mena dans les quarante-huit États américains. En décembre 1927, il se rendit au Mexique. Le 30 avril 1928, le Ryan NYP fut remis à la Smithsonian Institution à Washington, où il voisine désormais avec le Flyer des frères Wright.

Le Ryan NYP, extrapolé du Ryan M-1 par l’ingénieur Donald Hall, est aujourd’hui conservé au Smithsonian Institution’s National Air Space Museum à Washington.

Une nouvelle existence s’offrait alors à Lindbergh. Devenu conseiller technique de deux compagnies aériennes, la Pan American Airways et la Transcontinental Air Transport, il épousa, en mai 1929, la fille de l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Anne Morrow, et leur premier enfant, Charles Augustus, naquit l’année suivante.

En juillet 1931, à bord d’un Lockheed Sirius, Lindbergh emmena sa femme, qui jouait pour la circonstance le rôle de navigateur, dans un long voyage aérien de reconnaissance vers la Chine, via le Canada, l’Alaska et le Kamtchatka.

En 1929, Lindbergh et John Ambleton se préparent pour un vol qui les conduira de Miami à San Cristobal, au Panama.

C’est en mars 1932 que survint le tragique événement qui allait profondément marquer la vie du vainqueur de l’Atlantique Nord : le kidnapping et l’assassinat de son fils, à peine âgé de vingt mois. Bien qu’il eût payé les 50 000 dollars réclamés par le ravisseur, Lindbergh retrouva le corps de son enfant à deux kilomètres seulement de l’endroit où il avait été enlevé. Un peu plus d’un an après cette affaire, il accomplit un nouveau vol de New York à Copenhague pour, ensuite, rejoindre l’Afrique et relier la Gambie à Natal, au Brésil.

Hermann Goering décore Lindbergh d’une médaille au nom d’Adolf Hitler, Anne Lindberg est à l’extrême gauche. Photo prise le 28 juillet 1936

En étroite liaison avec les services de renseignements de son pays, il s’installa, en 1936, avec sa famille en Angleterre et reçut du ministère de l’Air une invitation à visiter les principales usines de constructions aéronautiques françaises pour donner son avis sur la production nationale. L’Allemagne le convia également à venir admirer les nouveaux avions militaires en cours de mise au point. II put observer le He-111, le Ju-86 et le Ju-87, et rencontra le général Milch, puis le chef de la Luftwaffe, Hermann Goering.

Ce qu’il vit de la puissance aérienne allemande l’impressionna au plus haut point. Ses craintes quant à une guerre future en Europe furent confirmées par le nouveau séjour qu’il effectua sur le territoire du Reich en 1937. A cette occasion, il put voir, ce qui n’était encore arrivé à aucun observateur occidental, le Do-17, le chasseur Bf-109 et le Hs-123. II aida l’attaché de l’air américain en Allemagne, Smith, à rédiger un rapport sur les forces aériennes allemandes et termina son séjour par un circuit dans les pays de l’Est, qui le mena en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.

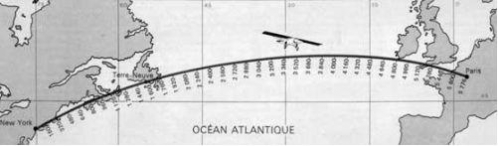

La route suivie par Lindbergh lors de son vol historique au-dessus de l’Atlantique Nord. Les chiffres représentent les distances en kilomètres.

Ses déclarations ambiguës sur la puissance militaire du llle Reich lui valurent cependant de très vives attaques de la part de la presse américaine, qui le taxa de nazisme. (Lindbergh fit sûrement une erreur en acceptant la Verdienstkreuz der deutscher Alder, que lui attribuèrent les autorités allemandes.)

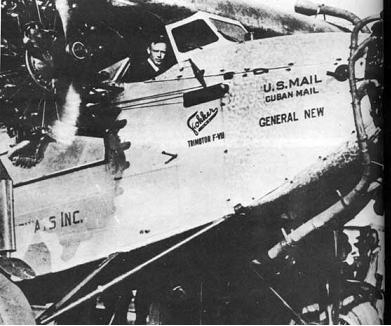

Le héros de l’Atlantique photographié à Cuba aux commandes d’un trimoteur Fokker F-Vllb de la Pan American Airways. La renommée de Lindbergh fut mise à profit par la grande compagnie américaine pou ouvrir de nouvelles routes postales en Amérique du Sud. En juillet 1927, l’aviateur effectua le premier transport de courrier entre Key West en Floride, et La Havane.

Soucieux de préserver la paix, il alla même jusqu’à proposer à la France et à l’Allemagne de collaborer autour d’un grand projet : monter sur une des meilleures cellules de l’époque, celle du Dewoitine 520, l’excellent moteur qu’était le Daimler-Benz DB-601. Si le projet ne se réalisa pas, Lindbergh n’en favorisa pas moins les démarches françaises auprès de l’Allemagne pour l’achat de propulseurs modernes. Celles-ci furent d’ailleurs réduites à néant par l’invasion de ce qui restait de la Tchécoslovaquie, en mars 1939.

De retour en Amérique, il fut contacté par le général Arnold, commandant de l’US Army Air Force, dans le but de reprendre du service. 11 refusa cette proposition en ajoutant, toutefois, qu’il était prêt à mettre son expérience au service des responsables du réarmement aérien américain, qui démarrait à ce moment.

Quand la guerre éclata en Europe, il se déclara tout net pour l’isolationnisme, s’opposant à Roosevelt, qui, d’ailleurs, ne le lui pardonna pas. Lorsque le conflit s’étendit au Pacifique et que l’Amérique entra à son tour dans la guerre, Lindbergh manifesta le désir de s’engager dans l’aviation, mais le président des États-Unis s’y opposa formellement.

Pilote d’essai à la Republic Aircraft Corporation, l’homme du Spirit of Saint Louis alla tester plusieurs appareils sur le front même. Au cours d’un vol sur un P-38 Lightning, alors qu’il était toujours considéré comme civil, il fut attaqué par des chasseurs japonais et abattit l’un d’eux. Il fut crédité de cinquante missions de combat.

En 1954, le général Eisenhower, alors président des États-Unis, le nomma général de brigade dans la réserve. Charles Lindbergh passa ses dernières années à Kipahulu, localité de la côte sud-est de l’île hawaïenne de Maui, où il mourut d’un cancer de la moelle épinière le 26 août 1974.

LA TRAVERSÉE ATLANTIQUE NORD DANS LES DEUX 2 SENS

Deux grands noms et une carrière

Pilotes de grands raids et aviateurs complets, Paul Codos et Maurice Rossi furent les premiers à franchir l’Atlantique Nord dans les deux sens. ils d’un exploitant forestier, Maurice Rossi naquit le 24 avril 1901 à Laverdure (Algérie). S’étant engagé dans l’artillerie en 1918, il passa dans l’aviation et fut breveté pilote à Istres l’année suivante.

Affecté à Oran, puis en Syrie, et enfin, en 1924, à l’Entrepôt spécial d’aviation n° 1 de Villacoublay, le sergent-pilote convoyeur Rossi résolut d’être pilote de raids. Ambitieux, volontaire, il mit tout en oeuvre pour y parvenir, travaillant ferme pour devenir pilote complet. Il sut, à l’occasion, exploiter habilement l’influence de ses amis pour se faire ouvrir certaines portes.

Breveté mécanicien d’avion, l’adjudant Rossi sortit de l’anonymat avec un vol sans escale de 1 750 km effectué le 20 avril 1927, sur un monomoteur Potez 25, avec le capitaine Dévé, professeur de navigation à l’école d’élèves-officiers de Versailles.

Paul Codos Né en: 1 er mai 1896 à Iviers (Aisne). Mort le: 30 janvier 1960 à Paris

Maurice Rossi Né en: 24 avril 1901 à Laverdure (Algérie). Mort le: 29 août 1966

Pilote de raids

Rossi s’entraîna au vol de nuit et au vol aux instruments, fit un stage de pilotage sans visibilité. Plus tard, il s’initia au morse et apprit à faire le point. Il se lia avec Joseph Le Brix, avec lequel il tenta en 1929 de joindre Paris à Saigon en quatre étapes avec le Potez 34 F-AJHU. En pleine nuit, l’équipage dut sauter en parachute au-dessus de la jungle birmane. Blessé, Rossi fut fait chevalier de la Légion d’honneur.

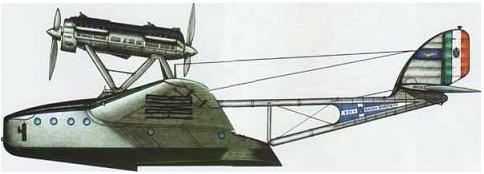

Le Joseph Le Brix porte sur le fuselage ses titres de gloire. Construit en 1930, équipé d’un Hispano-Suiza 12 Lb de 600 ch, puis d’un 12 Mbr (r pour réducteur) de 500 ch, le Blériot 110 fut aux mains de Codos et Rossi l’un des plus prestigieux avions de records français du début des années trente.

Le Brix conseilla à Lucien Bossoutrot, chef pilote chez Blériot, de s’adjoindre Rossi comme second pilote navigateur de l’avion de raids Blériot 110 F-ALCC. Agréé par le constructeur, il fut mis en congé des forces aériennes. Entre novembre 1930 et mars 1932, Bossoutrot et Rossi tentèrent à huit reprises de battre le record du monde de distance en ligne droite en circuit fermé, et se l’adjugèrent deux fois : en 1931, en parcourant, du 26 février au ler mars, 8 822 km en 75 heures 23 minutes à Oran; l’année suivante, du 23 au 26 mars, en franchissant une distance de 10 601 km en 76 heures 34 minutes, toujours à Oran.

De mauvaises conditions atmosphériques ou des incidents mécaniques interrompirent les autres tentatives après plusieurs dizaines d’heures de vol (67, 27, 56, 57, 61 et 44 heures). C’est en 1933 seulement que fut enfin levée l’interdiction ministérielle de toute tentative contre le record en ligne droite, intervenue en 1931 après la chute de deux Dewoitine D-33 (Trait d’union).

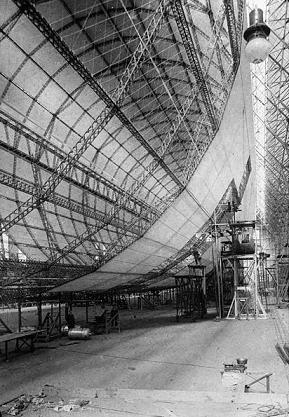

Avion venu soutenir les 2 aviateurs téméraires.

Le 10 février, Bossoutrot et Rossi s’envolèrent d’Istres pour Buenos Aires, mais durent se poser à Casablanca à la suite d’une fuite d’eau au niveau du circuit de refroidissement. La carrière du Blériot 110, baptisé Joseph Le Brix en hommage au navigateur disparu sur l’un des D-33, parut alors irrémédiablement compromise : Blériot ne pouvait plus assumer le financement de nouveaux raids.

De plus, Bossoutrot allait être occupé durant plusieurs mois à la mise au point de l’hydravion transatlantique quadrimoteur Blériot 5190 Santos-Dumont. A la suite d’une campagne de presse en faveur du Joseph Le Brix, le ministre de l’Air Pierre Cot consentit à avancer les fonds nécessaires à la remise en état de vol de l’appareil, ces fonds devant être toutefois retenus sur la prime de 1 million de francs promise à l’équipage français qui serait au 31 décembre 1933 détenteur du record du monde de distance en ligne droite. En outre, un pilote de grande valeur, recommandé par Costes fut choisi : Paul Codos.

Né à Iviers (Aisne) le 1 er mai 1896, et ouvrier typographe de son état, ce dernier s’engagea le 8 septembre 1914 dans l’artillerie de campagne. En 1917, à sa septième demande, il fut versé dans l’aviation; breveté pilote le 20 juin 1918, il fut désigné comme moniteur à l’école de pilotage de Miramas.

De 1920 à 1924, il appartint à trois entreprises de transport aérien à l’existence éphémère dont, en 19211922, les Aérotransports du Midi (lignes Ernoul). Il y fit la connaissance de Dieudonné Costes, avec qui il se retrouva à Air Union, où il entra le 25 septembre 1924. Affecté aux lignes Paris-Londres et Paris-Marseille, il devint ultérieurement chef pilote adjoint, puis, en 1938, inspecteur général d’Air France. Outre une expérience de treize ans de pilote de ligne, Codos présentait des références de pilote de records : Sur le Breguet 19 TR n° 3 Point d’interrogation, il avait battu, avec Costes, le record de distance en circuit fermé (8 029,440 km) à Istres du 15 au 17 décembre 1929, et cinq records internationaux de vitesse, de durée et de distance en circuit fermé avec charge de 500 kg et 1 000 kg ( janvier et février 1930, à Istres); sur le Breguet 330 n° 01 F-AKEZ, il avait, en compagnie d’Henri Robida, couvert la distance Paris-Hanoi en sept jours ( janvier 1932).

Rossi devenait le chef de bord du nouvel équipage. Il secondait Codos pour le pilotage et assurait- la navigation et les liaisons par TSF. Les conditions atmosphériques du moment incitèrent Rossi et Codos à prendre leur départ de New York en direction de l’Europe. Démonté, le Joseph Le Brix fut embarqué à bord du Champlain puis amené par chaland jusqu’à Floyd Bennet Field. Le 5 août 1933 à l’aube, Codos arrachait les 9 500 kg du Blériot 110 par un léger vent de trois quarts arrière. L’avion vola presque constamment dans les nuages.

Il aborda la terre française à Cherbourg, survola Le Bourget à basse altitude, après 33 heures 40 minutes de vol, se fit contrôler à Munich et à l’île de Rhodes. Voulant éviter le risque d’un atterrissage en campagne en pleine nuit dans une région inconnue, l’équipage se posa à Rayak (Syrie), après avoir parcouru 9 104,700 km. Le record de Gayford et Nicholetts était battu de plus de 550 km. Rossi fut nommé lieutenant et officier de la Légion d’honneur.

En septembre 1933, le Blériot 110 était parmi les cinq appareils de la mission chargée, sous l’autorité de Pierre Cot, de présenter en U.R.S.S. l’aviation commerciale française. Muni de carénages de roues et d’ailerons compensés, le monoplan s’envola du Bourget le 27 mai 1934 à 5 heures pour San Francisco, soit un vol de près de 10 000 km.

L’envol fut particulièrement délicat : la Morée fut sautée, la ligne de force évitée, mais l’appareil frôla au passage la cime d’arbres bordant l’extrémité du terrain. Commencée par beau temps, la traversée de l’océan se termina dans la crasse. La côte ouest des États-Unis ne put être atteinte : des vibrations de plus en plus violentes forcèrent Codos à atterrir à Floyd Bennet Field.

Ces vibrations provenaient de l’hélice, dont l’une des pales avait été endommagée par les arbres au départ du Bourget. Paris et New York avaient été reliés en 38 heures et 28 minutes (contre 37 heures 18 minutes pour Costes et Bellonte). Le Joseph Le Brix, qui totalisait un millier d’heures de vol, était l’unique avion au monde à avoir franchi l’Atlantique Nord dans les deux sens. Avant même son arrivée, le général Denain fit annoncer par radio à Rossi qu’il était promu capitaine et à Codos qu’il était fait commandeur de la Légion d’honneur.

Sachant que leur machine avait une autonomie de 12 000 km, Rossi et Codos quittèrent Istres le 16 janvier 1935 à 6 h 36 avec pour but Santiago du Chili. Dès le départ, la température de l’huile dépassa la normale sans affecter alors le fonctionnement du moteur. Pourtant, à l’aube du lendemain, une fuite d’huile dont l’importance faisait craindre le pire, fut découverte. Rossi lança un SOS. Faisant demi-tour, son fuselage couvert d’huile, l’avion fit route vers les îles du Cap Vert, distantes de 800 km.

Au dessus de la mer le brouillard s’annonce!

Carte postale annonçant l’échec du raid.

Il atteignit Praia à 13 h 20. En trente heures de vol, 6 000 kilomètres avaient été parcourus. C’est l’usure de la pompe récupératrice d’huile qui était cause de l’échec. L’avion regagna Buc le 15 mars. Ce fut son dernier raid. En dépit d’un palmarès demeuré sans égal dans le monde, il était promis à la démolition.

Dernières performances

La retraite forcée du Blériot 110 entraîna la séparation des deux coéquipiers. Chacun d’entre eux devait se signaler par de nouveaux exploits dans les années qui suivirent. Rossi ajouta à son palmarès personnel : Le record de vitesse sur 5 000 km, le 24 avril 1937 à Istres, sur le Caudron 640 (Typhon) F-AODR baptisé Louis Blériot, à 311,840 km/h; une participation à la course Istres-Damas-Paris sur le même appareil (mais avec abandon sur ennuis mécaniques, le 20 août 1937).

Codos et Rossi

Onze records de vitesse sans et avec charge su 1 000 km, 2 000 km et 5 000 km sur l’Amiot 370 prototype en compagnie d’André Vigroux, les 8 février 8 juin 1938; sur le même avion, avec le radio Esmond, le record de vitesse sur 10 000 km (Istres, 15 août 1939: 317,62 km/h).

De son côté, Paul Codos : se classa cinquième à 294 km/h dans Istres-Damas Paris, avec Maurice Arnoux sur le Breguet Fulgur F-APDY Raoul Ribière; relia Paris à Santiago du Chili en 58 h 42 mn sur 1 Farman 2.231 n° 01 F-APUZ Chef pilote Laure, Guerrero, avec Reine, Gimié et Vauthier (21 novembre 1937); effectua en octobre 1939 une reconnaissance au dessus de l’Atlantique Sud sur le Farman F-2.234-0 F-AQJM Camille Flammarion avec Guillaumet, Corne Néri et Cavaillès; assura des liaisons France-Djibouti, de 1940 à 1942 sur le Latécoère 522-01 F-ARAP et l’Amiot 370-0 F-AREU Anne-Marie. Paul Codos est décédé le, 30 janvier 1960, et Maurice Rossi le 29 août 1966.

LES PREMIERS BREVETS DE PILOTES

Louis Blériot, Ferdinand Ferber, Henry Farman et Léon Delagrange fut en 1909, parmi les huit premiers aviateurs à obtenir le brevet de pilote délivré par l’Aéro-Club de France. Le brevet de base de pilote d’avion (BB) est un brevet français pour les pilotes non professionnels. Ce brevet autorise le pilote à voler seul à bord dans un rayon de 30 km autour de l’aérodrome. Des extensions d’autorisation peuvent être accordées par un instructeur-examinateur.

Quelques grands pilotes militaires réunis sur une photo exceptionnelle : Cne Charles Marconnet, Ltt René Chevreau, Ltt Albert Féquant, Ltt Jacques de Caumont-la-Force, Ltt Joseph Maillols, Ltt René Jost et Ltt Albert Lucas

Création du premier établissement d’aviation militaire à Vincennes:

Le premier établissement d’aviation militaire fut créé en décembre 1909 au polygone de Vincennes par l’artillerie et le Cdt Etienne en est nommé directeur. Le deuxième établissement fut créé début 1910, au camp d’aviation de Chalons, dirigé par le génie et destiné à l’instruction des aviateurs militaires. Le premier aéroplane livré à l’armée sera un biplan Wright qui arrivera le 10 février 1910 au camp de Satory, près de Versailles.

L'HISTOIRE DU PARACHUTE

Moyen de sauvetage, arme offensive ou discipline sportive, le parachutisme doit son essor aux grandes opérations aéroportées de la Seconde Guerre mondiale. Posséder la maîtrise de l’air est l’un des rêves les plus anciens de l’homme. Le mythe d’Icare symbolise sa volonté de surmonter sa condition ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées dans l’acquisition de ses connaissances. Comme la montgolfière ou le cerf-volant, le parachute a donc un passé, une histoire. C’est en Orient, semble-t-il, que se situent les premières réalisations, qu’elles soient mythiques ou réelles.

Invention nouvelle pour descendre du haut d’un édifice sans le secours d’un escalier » : cette gravure du Mlle siècle constitue un témoignage sur les premières tentatives de chute freinée, laquelle allie aux possibilités connues du plus léger que l’air le principe de la sustentation mécanique défini en 1710 par Newton.

La légende veut ainsi que, en 2000 avant J.-C., un empereur de Chine se soit lancé d’une grange, accroché à deux parasols. La première relation connue est celle d’un missionnaire à son retour de Chine, lequel rapporte qu’en 1306 les fêtes du couronnement de l’empereur à Pékin furent marquées par des réjouissances fastueuses et des exploits extraordinaires.

Les foules avaient été particulièrement impressionnées par la prestation d’acrobates qui se jetèrent du haut de tours et touchèrent le sol sain et sauf grâce à des appareils que l’on pourrait baptiser maintenant (parachutes). En 1650, des ambassadeurs signalèrent qu’au Siam des équilibristes se lançaient du sommet de perches de bambou tenant dans leurs mains un parasol.

Les précurseurs occidentaux

En Occident, c’est à Léonard de Vinci que l’on attribue généralement l’invention du parachute. Dans une communication faite en 1502, il décrivait en ces termes l’engin qu’il avait imaginé : Un cadre de bois solide sert de base à une sorte de pavillon pyramidal de forte toile empesée haut de 12 brasses et large d’autant de chaque côté. Des angles partent quatre cordes qui soutiennent un homme.

L’Allemande Kathe Paulus réalisa le premier pliage et la première mise en gaine d’une voilure en 1892. Ce document la présente lors de son soixante-cinquième saut.

Fort heureusement ce touche-à-tout génial de la recherche ne tint pas à expérimenter son invention. Mais un principe était défini. 11 ne fut repris qu’en 1616 lorsque, dans un ouvrage intitulé Homo volens, l’évêque Fausto Veranzio décrivit à son tour un appareil lui aussi constitué d’un cadre de bois rigide soutenant cette fois une étoffe rectangulaire. Mais c’est seulement en 1710 que Newton définit la théorie mathématique du parachute et en 1779 que furent réellement entrepris les premiers essais.

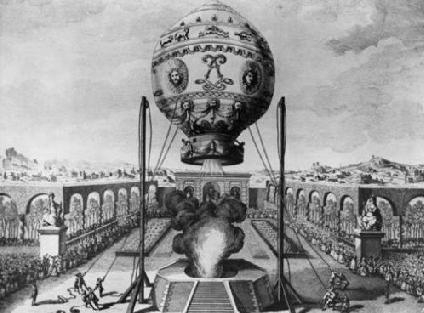

Alors qu’il construisait son premier ballon, Joseph Montgolfier s’était intéressé au problème de la chute freinée et avait réalisé une sorte de demi-sphère de 2,40 m de diamètre, à laquelle le sujet de ses expériences, un mouton, était rattaché par douze cordes. Le premier largage d’un animal à partir d’un ballon fut réalisé en 1784 par Jean-Pierre Blanchard, qui confia son chien à un appareil de sa conception. Un pas restait à franchir, celui du saut humain.

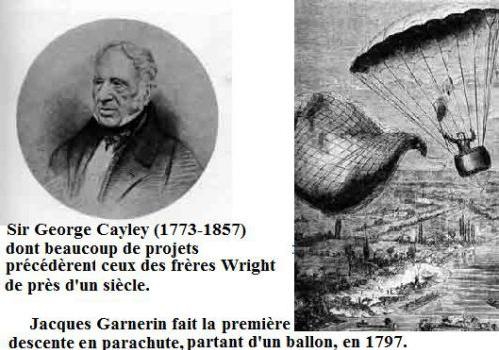

Le premier qui l’osa fut Jacques André Garnerin, un autodidacte passionné d’aéronautique. Le ler brumaire an VI (22 octobre 1797), Garnerin effectua une ascension au-dessus du parc Monceau. Sous la sphère qui l’emportait était suspendue une coupole de tissu de 10 m de diamètre et d’une surface de 30 m2 reliée à la nacelle par de gros cordages. Arrivé à 700 m d’altitude, l’aéronaute coupa ces cordes;

Libéré, le ballon s’éleva rapidement et explosa, tandis que le parachute se déployait et que Garnerin, dans sa nacelle, commençait sa descente. L’ensemble fut bientôt secoué de balancements effrayants, mais le premier parachutiste se posa sans problème, acclamé par une foule d’autant plus excitée qu’elle avait cru être témoin d’un effroyable accident.

Sur les conseils de l’astronome Lalande, Garnerin modifia sa voilure en y pratiquant une ouverture centrale qui, en permettant à l’air de s’échapper, éliminait les dangereuses oscillations qui avaient marqué la première descente.